ポーラの新規事業、冷凍宅食惣菜『BIDISH』、フジテレビ社員と協働で新メニューを開発し2月20日より順次発売

Interview

食肉や加工食品事業を手がける日本ハム株式会社。売上高は1兆1,761億円(2021年3月期業績)という、全国の人々の食を支えていると言っても過言ではない同社は、2021年4月に新規事業推進部を新設。新しいビジネスのかたちを模索し始めている。

2022年4月には新規事業の第一弾として、D2Cプラットフォーム「Meatful」をローンチ。これまで卸売や小売店を介した流通がすべてだった同社の思い切ったアプローチは食品業界を驚かせた。

日本ハムはどのような課題を感じ、新規事業の創出に注力するようになったのか。また、新規事業推進部が立ち上がったことで、社内にどのような変化が起きたのか。新規事業推進部の部長である高崎賢司氏に伺った。

▼目次

Meatfulは、BtoBによる卸売での流通が中心だった大手食品会社の日本ハムが、直接消費者とつながり、商品を販売するD2Cプラットフォームだ。

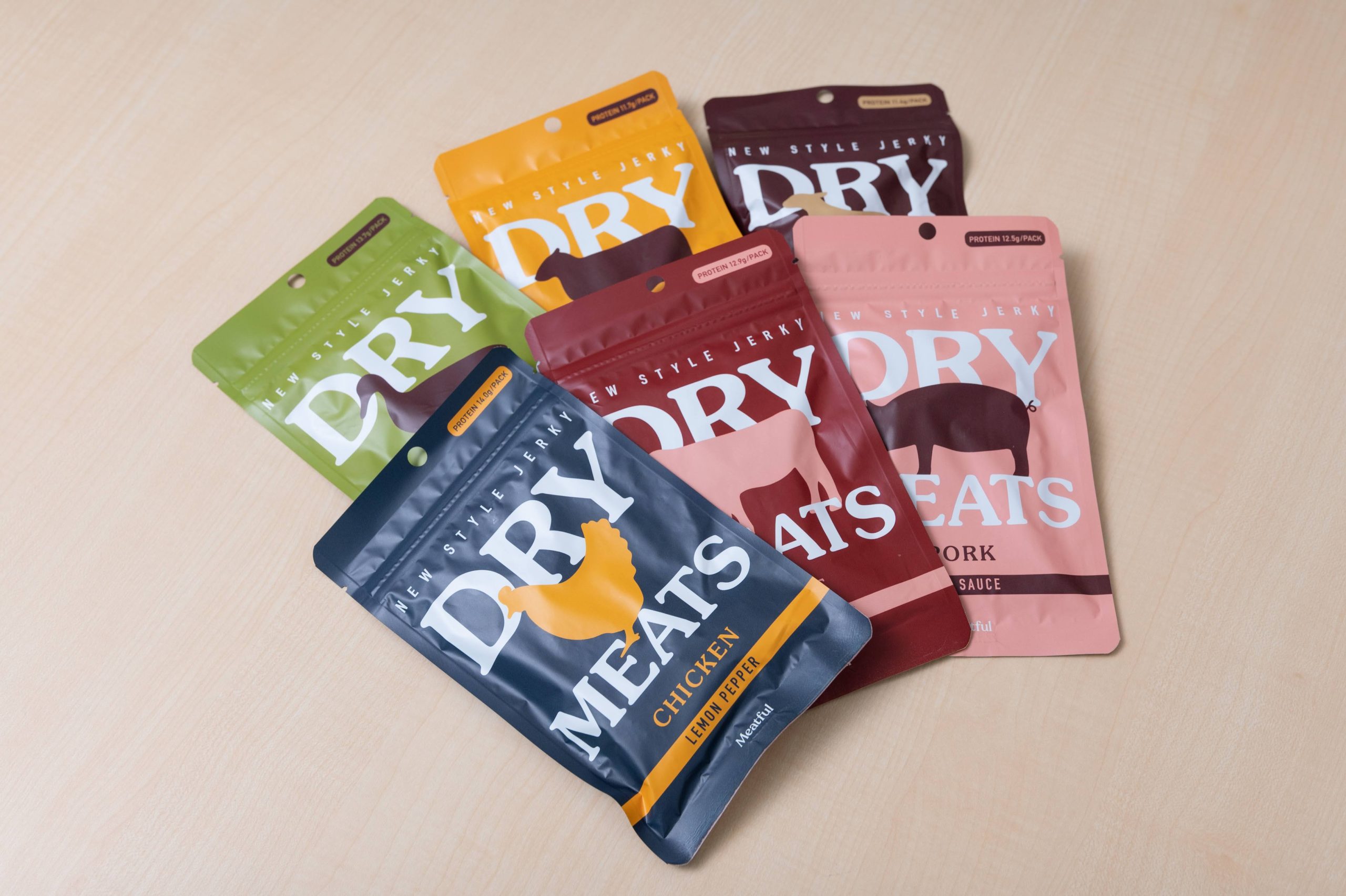

現在、Meatfulでは4種類の専用商品を販売しており、自宅で手づくりハンバーガーやソーセージを体験できるキット「おうちフェス」や、ワインとお肉をセットで提供する「お酒ペアリング」など、これまでの小売店販売ではできなかった商品展開に挑戦している。

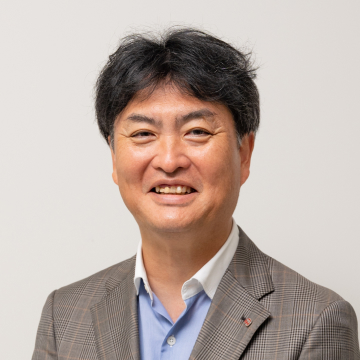

Meatfulを立ち上げた新規事業推進部部長の高崎賢司氏は入社28年目。これまでにコンビニエンスストアの法人営業、加工食品開発、経営企画本部、コーポレート戦略タスクフォース部など、幅広い業務に携わってきた。そこで培った経験や人脈が、新規事業開発においても役に立ったという。

高崎:本格的に新規事業開発を経験したことはありませんが、コンビニエンスストアへの法人営業は、0→1を経験できたプロジェクトの一つです。1990年代後半はコンビニエンスストアの数も少なかったので、手探り状態で加工食品を売り込み、販売チャネルを構築しました。その後も約30年間、いくつかのポジションを経験してきた結果、社内の各部署の仕組みを理解できたほか、キーパーソンとの人脈形成を図ることができました。

新規事業推進部には、マーケティングやIT部門出身の人材が10人ほど集まった。立ち上げ直後、高崎氏らはコロナ禍で外出が制限された状況を見て、新たな「食のニーズ」に着目した。

高崎:2020年以降はリモートワークが一般的になり、以前よりも外出する機会が減りました。そのため、家族や友人と過ごすための体験価値が重視されるようになったと感じました。

さらに高崎氏は、日本ハムと消費者の距離にも注目した。

高崎:日本ハムの社員は、消費者に誰とどんなシーンで楽しんでもらいたいかを考えながら商品開発しています。しかしながら、ブランドに込めた思いと価値を直接的に消費者にお伝えしていくのは非常に難しいと感じておりました。

特に食肉はブランディングが難しい商品です。われわれの売上の6割が食肉ですが、スーパーで日本ハムのお肉がどこに売っているのかは消費者からわからないというのが現状かと思います。

「お肉の価値や食のシーンを直接消費者にお伝えしたい」と考えた高崎氏は、食のエンターテイメント体験という切り口で、消費者に自宅で楽しめる商品を「直接」届けられないかを模索した。

高崎:新規事業推進部のメンバーと話し合った結果、当社の強みである食肉事業を活かしつつも、BtoBのビジネスモデルから離れた『日本ハムらしくない』事業を始めようということになりました。

じつはMeatfulで販売されている4種類の商品のうち「おうちフェス」と「DRY MEATS」は、過去に日本ハムの社内公募制度で受賞した新商品アイデアだ。

高崎:「おうちフェス」は、ユニークなユーザー体験を提供できる商品として評価されたものの、受賞当時はD2Cで販売するためのチャンネルを立ち上げる体制が社内にありませんでした。しばらく商品化できずにいましたが、新規事業推進部が創設されたことでMeatfulが立ち上がり、そのなかの商品のひとつとして「おうちフェス」のサービスを開始することができました。

「DRY MEATS」もプロジェクトを新規事業推進部に移管した後、クラウドファンディングサービスMakuakeでテストマーケティングを実施。500人近くのサポーターから200万円以上を売り上げたことで、顧客からの需要があることを証明し、Meatfulでの販売開始につながったという。

高崎:DRY MEATSの起案者も非常に喜んでいました。新規事業推進部が立ち上がったことで、新しい挑戦を後押しする風土が社内に少しずつ広がっている気がします。

高崎氏は、MeatfulというD2Cプラットフォームを運営していくうえで、3つのポイントにこだわっていきたいと言う。

1.自前主義を覆す

2.実証実験は同時進行で行う

3.Meatfulの世界観をつくりこむ

高崎:1つ目は「自前主義を覆す」。消費者中心の商品開発のためには、他社の知見をお借りすることも大事です。たとえば「お酒ペアリング」は、ワインのプロであるエノテカ株式会社とのコラボレーションによってサービスクオリティーを高めることができました。いまは品質にこだわらない商品は売れない時代だと思います。

高崎:2つ目は「実証実験を同時進行で行う」。どんどん新しい商品を試してみて、うまくいかなかったらやり方を変えればいいと考えています。そのためには少ないロットで生産できる工場を増やしていけるかどうかも重要なポイントです。

最後の3つ目は「Meatfulの世界観をつくりこむ」。日本ハムのメイン消費者層は50〜60代の方々なのですが、Meatfulでは商品やプラットフォームをとおして、20〜30代の方々ともつながっていきたいと考えています。さまざまな方に商品やウェブサイトのフィードバックをいただき、謙虚に受け止めて、サービスを改善していきたいです。

Meatfulの会員登録者数は現在1,000名以上(2022年11月末時点)。今後どのように認知を広げていくかの戦略を練っているところだという。「まずは会員数3,000人を達成したいですね」と、高崎氏は1年後の目標について語る。

最後に、高崎氏に同じような新規事業担当者へのメッセージを伺った。

高崎:新規事業を推進するためには「思い」が強い人でないといけません。やりたいことを明確に言語化できる人でないと、さまざまな壁を乗り越えるのは難しいでしょう。事業化に対する強い意志とビジョンを持って挑戦してください。新規事業開発の醍醐味は、その思いがかたちになる瞬間です。正直、社内でMeatfulが既存事業よりうまく行くと思っている人は少ないと思います(笑)。そんな人たちの想像を超えるような成果を出せたら面白いと感じながら、私も日々奮闘しています。

取材・執筆:ぺ・リョソン 編集:佐々木鋼平 撮影:曽川拓哉

日本ハム株式会社

高崎 賢司

1993年日本ハム入社、加工食品事業部に配属後、商品開発、営業部門の担当後、コーポレートタスクフォース、経営企画部にてコーポレートマーケティングを担当。2021年より同部署の担当。

Meatful|心満たすお肉体験のオンラインストア-日本ハム