ポーラの新規事業、冷凍宅食惣菜『BIDISH』、フジテレビ社員と協働で新メニューを開発し2月20日より順次発売

Interview

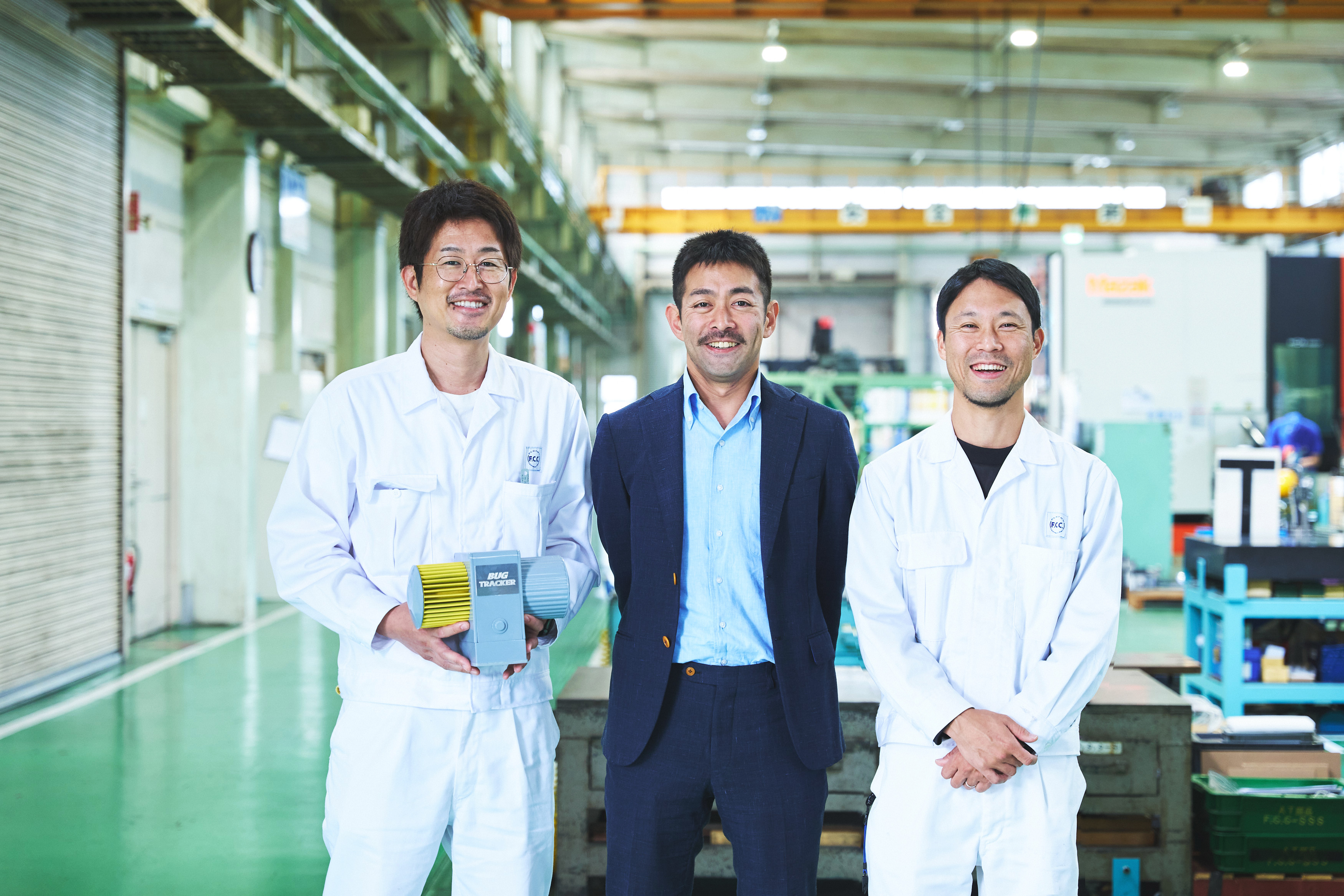

摩擦材の開発からクラッチの組み立てまでを一貫生産する株式会社エフ・シー・シー(以下、FCC)。二輪車用クラッチでは世界のトップシェアを誇るクラッチメーカーが、農業課題の一つである「農業害虫」の問題に取り組んでいる。

起案者の一人でプロジェクトを推進する土屋彰範氏は、まさに「行動力の鬼」。まるでツテのない状況から一軒一軒の農家さんを訪ねてヒアリングを重ね、課題を深掘りしていった。また、プロジェクトが頓挫しかけても諦めず、あらゆる手を尽くして継続の道を探るなど、持ち前の突破力で強力に事業を推進してきた。

そんなリーダーとともにプロジェクトを推進する、藤田慧祐氏、柴田善康氏もまた、土屋氏にはないキャラクターとスキルを生かして事業に大きく貢献している。一度は継続が危ぶまれたプロジェクトを甦らせたチームの力と不屈ともいえるマインドは、新規事業の停滞に悩む担当者にとっても大いに参考になるはずだ。さまざまな障壁を乗り越えてきた、チームのこれまでについて伺った。

▼目次

土屋さんのチームでは3年前から「農業の害虫対策」にまつわる新規事業を手掛けられています。具体的な内容を教えてください。

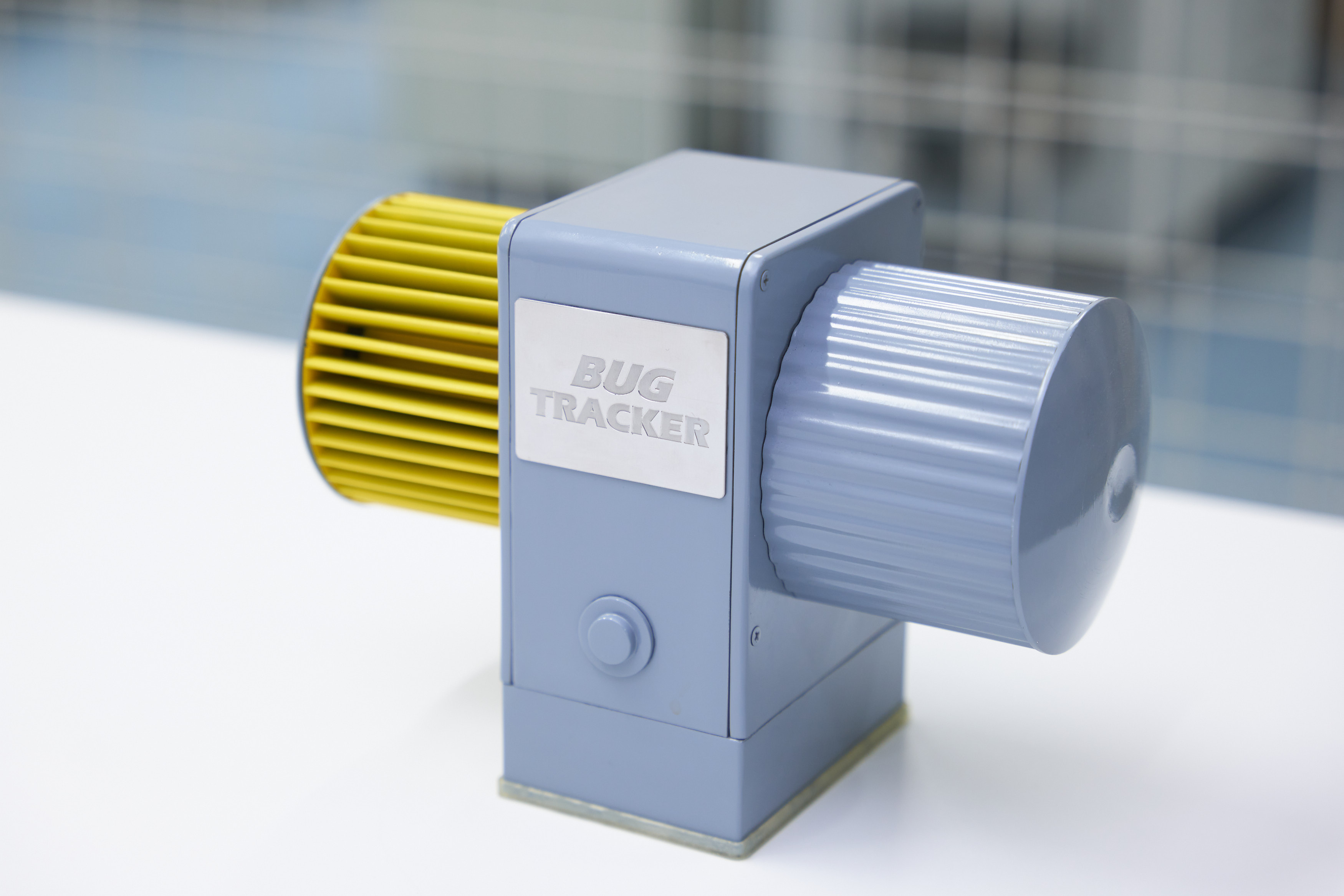

土屋:農作物の栽培時に発生する病害虫の「発生状況」を把握するサービスです。たとえば、トマトの栽培時に発生する「コナジラミ」は、現在のところ有効な対策を立てるのが難しいとされる害虫であるうえ、農薬に対する薬剤抵抗力が強まっていることから多くの農家さんが苦しめられています。そこで私たちはまず、コナジラミをはじめとする害虫の発生状況の把握に焦点を当て、害虫カウント装置「BUG TRACKER」を開発しました。

土屋:仕組みとしては、この装置から発する光でコナジラミを誘引し、FCCがものづくりで培ってきたFactory Automation(※センサーなどを駆使し、生産工程の自動化を図るシステム)の技術を活かして捕虫数をカウントします。その情報はクラウドにアップされ、スマホで常に確認することができるというものです。

現時点では、どのような場所にどう展開されていますか?

土屋:まず、静岡県内の複数の農家さんに実証実験という形で導入いただき、ビニールハウス内での効果や課題を検証しています。また、最終的にはコナジラミに限らず、全国の多様な害虫の発生予測データを提供し、農業の生産性向上に貢献できるビジネスを展開したいと考えています。イメージとしては、『ウェザーニュース』の害虫予測版ですね。そのために、現在は農研機構とも協力しながら県や国に対して働きかける準備を進めているところです。また、詳細は明かせませんが、国外での動きとしてJICA(国際協力機構)が東南アジアで進める防除プロジェクトにも関わっています。

かなり幅広く展開されていますね。もともと、どのような経緯でスタートしたプロジェクトだったのでしょうか?

土屋:もともとのアイデアの種は私と藤田さんの雑談から生まれたものです。最初は藤田さんが「趣味で育てている観葉植物の害虫被害に困っている」という話をしていて、そこからどんどん話が発展していった形ですね。その後、FCCが主催する異業種交流型の新規事業創出プログラムに応募し、採択されたことで正式なプロジェクトとしてスタートしました。

土屋さんと藤田さんで起案されたということですが、もともとのお二人の関係性を教えてください。

土屋:年齢は僕の方が上ですが、社歴は藤田さんの方が長いです。15年前、僕がこの生産技術センターに配属されたときに機械の使い方を教えてくれたのが藤田さんでした。当時は、クラッチの金型を作る仕事をしていたのですが、その頃からさまざまな改善活動を2人で苦労しながらやってきた仲ですね。マウンテンバイクという共通の趣味もあり、プライベートでも友人関係です。

藤田:土屋さんとの出会いは今でも印象に残っています。土屋さんはここで仕事を始めた翌日には、僕が教えたのとまるで違うやり方をしていて(笑)。正直、その時は「何なんだ、この人」と思いましたが、1週間後には認識が改まりました。土屋さんのやり方で、僕が改善したいと思っていた問題が解決したんです。この人には他の人とは違うものが見えているのかなと。土屋さんは自分のやり方を信じて、常に突き進むタイプ。その背中を見ながら、彼がやりたいことをバックアップしていくのが自分の役割なのかなと思っています。

土屋:僕一人だけだと、ただの暴走で終わってしまうんですよ。生産現場の改善活動一つとっても、上の人間や私たちは非効率で面倒なやり方は変えたい。でも、これまでのやり方を変えようとすると現場と摩擦が起こることもある。そこで自分だけが突っ走ったって、誰もついてきてくれません。僕が走った後で、足場を固めるような役割を担ってくれているのが藤田さんなんです。それは今回の新規事業でも同じですね。

藤田:本人はそう言いますが、僕は暴走と思ったことは一度もなくて。自分の立場や役割の範疇から飛び出た、先を見据えたことを常に考え実行している人という印象ですね。

柴田さんは2024年6月にプロジェクトに途中参加されています。どのような経緯でアサインされましたか?

柴田:自分もずっと生産技術センターにいて、 同世代でもある土屋さんや藤田さんのことは20代の頃から知っています。土屋さんの強力な「推進力」も認識していましたので、いつか一緒に何かをできたらいいなという思いはありました。ある日、ランチの時に土屋さんからプロジェクトに誘われて、改めて説明を受けたのですが、その時点で国内の大きな案件とJICAの案件が動き出していると。これはすごい、絶対にやるべきだと思い参加を決めました。

土屋:じつは僕も常々、柴田さんと新しいことができたら面白そうだなと思っていたんです。彼は数年前に、クラッチの部品をベースにした組み立て式の「焚き火台」をつくるプロジェクトを責任者として推進していました。社内のさまざまな逆風があるなかでもやり遂げて、製作とクラウドファンディングでの販売にまでこぎつけた。柴田さんのように新しいことをやろうとするモチベーションがあって、なおかつ強い逆風にも耐えられる人って、なかなかいませんから。

それに、僕や藤田さんとはまた違ったキャラクターやスキルを持っていることも、参加をお願いした理由の一つです。僕らはどちらかというと農家さんをはじめとする「現場」とのコミュニケーションが中心なのですが、柴田さんは普段の業務でも取引先やクライアントとのやりとりが多く、社外の方々との仕事の進め方も心得ています。JICAとの仕事でも私は大枠の話だけをして、そこから先は柴田さんが先方と進める順番をきちんと整理して、どんどん具体化してくれる。法務とのやりとりなども含めてお願いできてしまうので、本当に助けられています。

3人それぞれが強みを発揮する、本当に良いチームだと感じます。

土屋:それぞれ、できること・できないことがハッキリしているんですよ。だからこそ、チームに何が足りていないかが分かりやすい。僕一人だったら、本当にスカスカですよ。そのスカスカの部分を埋めてくれるキャラクターやスキルを持った人に声をかけるということは、チームをつくる最初の段階で意識していました。僕らは自分が「できないこと」をメンバー間でちゃんと共有しています。だから、お互いに補完し合えているのかなと思いますね。

事業プランを練り上げるにあたり、農家さんへ何度も足を運んでヒアリングを重ねたそうですね。

土屋:4か月間で60軒くらいの農家さんを訪ねました。普段の業務では全く接点のない方々なので、農家さんの集まりに顔を出してつながりをつくったり、トマト栽培のビニールハウスをいきなり訪ねてみたりもしました。最初は商材を売る営業マンと勘違いされてしまうことも多かったのですが、「コナジラミで困っていませんか?」と言うと、みなさんの反応が明らかに変わるんです。コナジラミは世代交代が早いため農薬への耐性を獲得してしまう、防除が難しい害虫です。トマトなどに黄化葉巻病を媒介し、収穫量が減ってしまうと農家さんを苦しめていました。そのため、コナジラミというキーワードを出した途端に、被害についてお話ししてくださる人が多かった。ヒアリングを重ねれば重ねるほど、困っている人が本当に多いことを実感しましたね。

藤田:ヒアリングでコナジラミの被害という課題が明確になっていくにつれて、この事業をやる意義や手応えも一段と増していきました。また、何より個人的な使命感のようなものが芽生えたのは、この時の体験が大きかったですね。苦しいことがあっても、その度に農家さんの「なんとかしてください」という言葉が頭をよぎって頑張ろうと思えるんです。

それにしても、まるでツテのないところから60軒もの農家さんに話を聞くというのは、とてつもない行動力です。

土屋:本当は、もうちょっと話を聞きたいんですけどね。今は事業のフェーズが変わったこともあって、あまり農家さんのところに足を運べていません。どこかのタイミングで、実際にBUG TRACKERを使ってくれた方々のところを一軒ずつ訪ねて、直接ご意見を伺ってみたいです。また、最もコナジラミの被害が多い九州の農家さんも回らなければいけないと思っています。

ちなみに、現業で全く接点のない農家さんから信頼を得て、本音を引き出すことは簡単ではないと思いますが、ヒヤリングの際に何か意識していたことはありますか?

土屋:意識していたのは目線や目的意識を合わせることですね。「自分たちが解決しますよ」というスタンスではなく、「一緒に何とかしたいと思っている」という姿勢で接するようにしていました。また、僕らは製品はつくれても農業に関しては全くの素人です。ですから、そこは正直にお伝えして「農業のことを教えてください」「農家さん目線で、こういう製品をどう思うか教えてください」と、相手のフィールドでお話ししてもらえるようなコミュニケーションを心がけていました。

2022年11月から活動を開始し、約2年が経ちました。ここまで最も苦労したことは何でしょうか?

土屋:苦労というか、事業の継続が危ぶまれた時期はありました。2023年の9月に2年目の継続審査があったのですが、そこで「継続」ではなく「ストック」というジャッジをされたんです。ストックと言われてもよく分からないですよね。ただ、少なくともこれまでの新事業開発部のプロジェクトとして続けることは難しそうだと。そこで、生産技術センターの上長に報告すると「もう終われっていう意味じゃないの?」と言われました。

でも、そこでやめなかった。

土屋:ストックってすごく曖昧な表現で、どうとでもとれるじゃないですか。僕は「新事業開発部としてのサポートはできなくなるけど、生産技術センターに持ち帰って細々と続けなさい」ということだと解釈しました。実際、その後も社長から「あれはどうなっている?」と聞かれましたしね。そこで「(社長も言っていますし)やっぱりやらなきゃダメなんじゃないですか?」と上長を焚き付けまくって、生産技術センターで続けるための雰囲気をつくっていったんです。当時のセンター長をJICAに連れて行き、一緒に話を聞いてもらうことで「仲間」に引き込もうとしたり。正直、やや強引なこともやりました。

ハッキリとやめろと言われたわけじゃないですからね。だったら、やれるだけのことはやろうと。その後、生産技術センターで立て直し、マネタイズの見込みが立ってきたら周囲も応援してくれるようになりました。

逆にハッキリ「継続」と言われなかったことで、諦めてしまう人も多そうですが。

土屋:僕は途中経過がどうあれ、最終的な結果で示せばいいと思っていて。だから本当はビジネスコンテストって苦手なんですよ。一回のプレゼンで勝負が決まってしまうところがあるじゃないですか。でも、プレゼンがうまくいかずに評価されなくても、結局はお金を引っ張ってきて、ビジネスにつなげて、顧客の課題を解決できたらいいわけですよね。会社のトップも、僕に対してそういうことを期待しているような気がするんです。ストックというのも「どうせこいつは勝手にやるだろう」と思われているからこそ出た言葉なのかなと。まあ、実際には誰もそんなことは言っていないわけですが(笑)。

本当に捉え方次第ですね。ただ、土屋さんはこうおっしゃっていますが、藤田さんの当時の心境はいかがだったのでしょうか?

藤田:僕は土屋さんと違って、完全に心が折れかけました。 継続の審査で「ストック」という曖昧な判断が下されたのは辛かったですね。また、その少し前に「農業WEEK」という展示会に出展するかどうかみたいな話が持ち上がったのですが、上からなかなかGOサインが出なかった。出展するならBUG TRACKERのモックアップを作らないといけないのに、いつまでも決まらないことに対しても精神的に参ってしまって。

土屋:結局、農業WEEKには出展できることになったんです。ただ、その後に「ストック」という判断が出た。難しい判断でしたが、キャンセルしても出展料が戻ってくるわけじゃないから出てしまおうと。それが農業WEEKの1週間前のタイミング。色んな人の力を借りて一気にモックアップをつくり、何とか間に合わせることができました。

藤田:何とか出展できたとはいえ、状況が状況だけに不安だらけでした。でも、ブースを訪れてきてくれた人たちの反応には勇気をもらいましたね。「私も協力するから、絶対に成功させてほしい」とすごい熱量で応援してくれる人もいて、これは間違いなくイケるという感触を得ることができました。

土屋:そうした評価が社内に対してのアピール材料になるというのも、出展した理由の一つでした。「社外の人たちから、こんなにも評価されていますよ」という方向に話を持っていきたかった。実際に農業WEEKの後で生産技術センターでの継続が決まったので、そこは思惑通りでしたね。

最後に改めて、みなさんがこの事業を通じて「実現したいこと」を教えてください。

藤田:まずはやはり、ヒヤリングや農業WEEKで出会った農家さんの期待に応えることです。また、個人的にはこの事業を通じて、さらに成長したいと考えるようになりました。たとえば、農研機構やJICAとプロジェクトを進めるにあたっては、これまであまり経験したことのない実務レベルの業務だったり、仕事の回し方だったりというところで難しさを感じる部分もありました。この先、本格的な事業化やスケールに向けて、また新たな業務体系みたいなことも見えてくると思いますが、そこでも色んなことを経験した上で、自分には何ができるのか、どういった方向性を目指していくのか考えながら成長していきたいと思います。

柴田:私も、当面の目標は事業化です。土屋さんが話した通り、「ウェザーニュースの害虫予測版」を早く実現したいと思っています。社会貢献を果たすと同時に、ビジネスとしてもしっかり稼げるものにして、給料を倍にしたい。給料を倍にするには、この事業をクラッチと並ぶFCCの「柱」にしていくような圧倒的な成長が必要ですが、それくらいの意気込みは持っています。せっかく土屋さんたちがこんなにも気持ちを熱くさせてくれるプロジェクトに引き入れてくれたわけですから、志は高く持っておきたいですよね。

では、土屋さんにも実現したいことと、同じように企業で新規事業に取り組む人たちへメッセージをお願いします。

土屋:当初から目指しているのは、FCCのビジネスの構造を変えることです。現在のメイン事業であるクラッチはバイクのなかの一部品であり、エンドユーザーの手に渡る製品そのものではありません。そのため、現業とは別に、最初から最後まで自社が主導権を握るようなビジネスモデルを新たに確立する必要があると考え、この事業では最終製品の納品までワンストップで行うことにこだわってきました。これを確立できれば、FCCそのものをより強い会社にできるのではないかと思います。

また、メッセージについては、自分たち自身がまだ成功したわけではないため、おこがましいですね。ただ、事業が頓挫しかかった経験を踏まえて言うと、プロジェクトを進める過程で反対意見や逆風を感じたとしても、会社からハッキリ「やめろ」と言われない限りは堂々と進めればいいと思います。結果が出ない日々はしんどいですが、とにかく走りながら考える。転んでも、転んでいる間にまた考えて、とにかく少しでも前に進む。そうすれば、いつか掴めるのではないか。まさに僕たちも今、そんな思いで取り組んでいます。

取材・執筆:榎並紀行(やじろべえ株式会社) 撮影:小野奈那子

公開日:2025/2/10

株式会社エフ・シー・シー

土屋彰範

生産技術センター 第3技術ブロック DXグループ グループリーダー。 2009年入社後すぐに、金型部品の機械加工に従事。 現場改善に尽力を尽くし、工法を徹底追及することで2017年に社長表彰を受賞。 2020年から、大学で学んだ電子制御工学の知見を活かし、小型モビリティを開発。 複数台スクラッチ開発して外販を行う。 2022年11月に現在のプロジェクト起案して、チームで事業化に向けて奮闘中。

株式会社エフ・シー・シー

藤田慧祐

生産技術センター 第3技術ブロック 試作創造グループ所属。 生産技術エンジニアとして入社して約10年間、様々な工作機械を駆使した金型部品の機械加工や、2次元CAD/CAMオペレーター業務に従事。 その後新規3次元CAD/CAMソフトの立ち上げに成功し、そのオペレーション業務と並行して後任育成に従事。 2020年からNEDOの「モビリティデバイスプラットフォームの研究開発・事業」に参画し、モビリティデバイスの設計製作に携わる。 2022年11月より現在のプロジェクト開始、チームで事業化に向けて奮闘中。

株式会社エフ・シー・シー

柴田善康

生産技術センター 第3技術ブロック 企画推進グループ所属。 入社からオートバイ・自動車クラッチの試作品製作から量産立ち上げ業務に携わる。 品質⇒加工・組立グループを経て、2016年に生産管理グループで既存顧客や取引先との外交業務に就く。 翌年から拡販のためトヨタやダイハツ、いすゞなど新規顧客との経験を経て、 2021年、当時のセンター長あと押しのもとクラッチ部品を使用した焚き火台をクラウドファンディングで販売し社内初のBtoCを達成する。 その後、これまでの実績から新規事業に従事するようになり、土屋リーダーに誘われてチームで事業化に向けて現在奮闘中。