ポーラの新規事業、冷凍宅食惣菜『BIDISH』、フジテレビ社員と協働で新メニューを開発し2月20日より順次発売

Interview

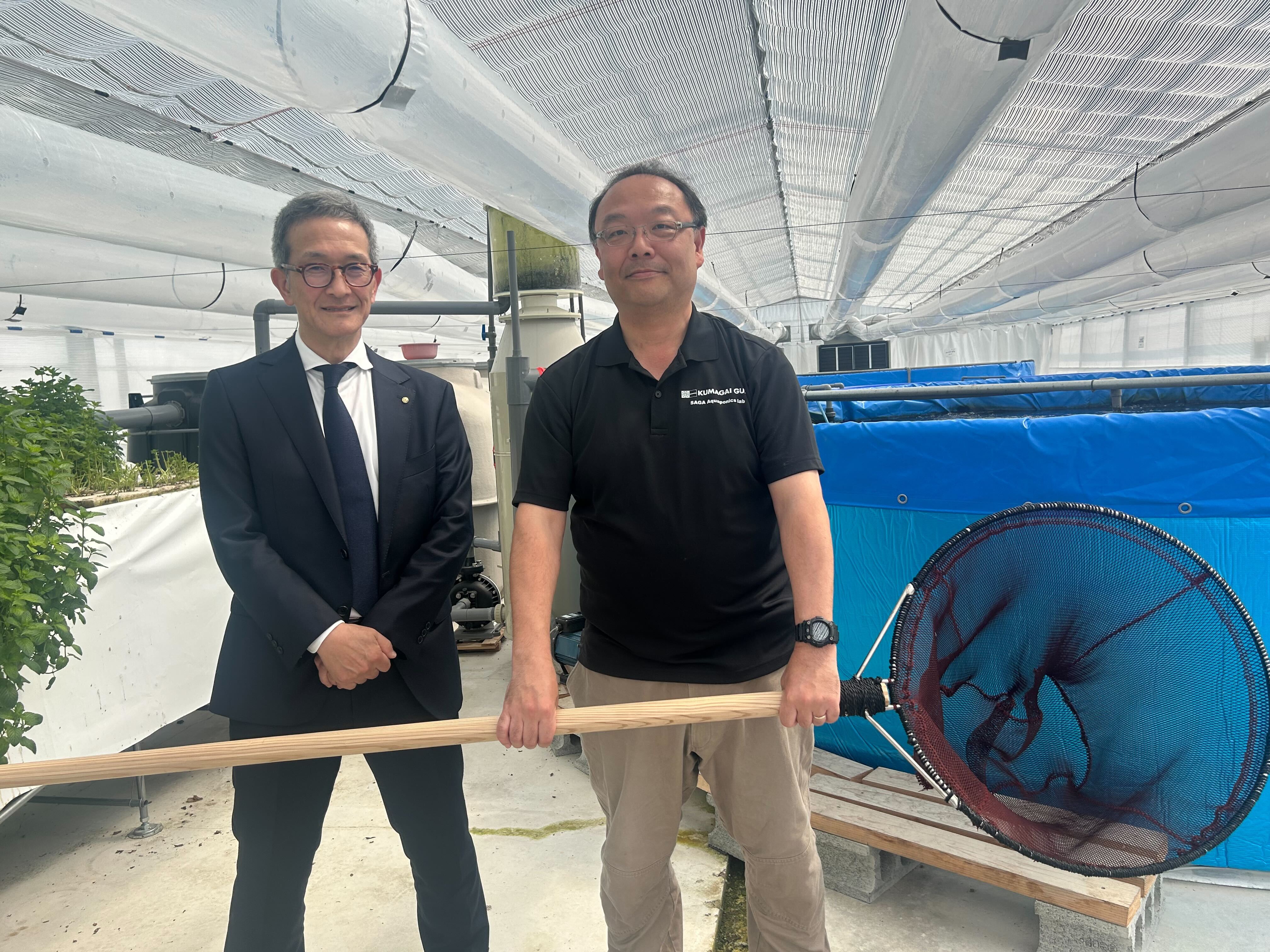

ゼネコンの熊谷組は2016年から微細藻類の研究に取り組んでいる。2023年からは、これまでの藻類研究の成果と、新たに立ち上げたアクアポニックス(※)をミックスさせた環境保全型ハイブリッド農業をスタート。佐賀県佐賀市のラボで、事業化に向けた実証実験を重ねている。

微細藻類といえば、医薬品や健康食品、食料・飼料、バイオ燃料など、多様な分野での活用が見込まれることで注目されているが、ゼネコンの熊谷組×藻類となると、やや意外な組み合わせ。それにアクアポニックスを掛け合わせるとなれば、なおさら建設業との距離を感じる。

熊谷組が専門外の領域に踏み込む背景には、コア事業にとらわれず新たな価値をつくろうとする会社の意思、そして、新規事業担当者や研究員たちの情熱があった。ゆくゆくは日本の食糧危機を救うかもしれない藻類×アクアポニックスのプロジェクト。新事業創出プロジェクト推進グループ 副部長で現地責任者の藤井亮氏、同部長の芥田充弘氏が、取り組みの現在地と展望を語る。

※アクアポニックス……魚の陸上養殖と野菜の水耕栽培を、同一のシステム内で水を循環させ効率的に行う仕組み。

▼目次

1.熊谷組が挑む「藻類×アクアポニックス」による環境保全型ハイブリッド農業

2.じつは好相性? 藻類培養と建設業の意外な関連性

3.従来のコア事業にとらわれずチャレンジできるのが熊谷組の良さ

4.全国に施設を拡大し、将来の食糧危機を救う

熊谷組が2024年から佐賀県で本格始動させている「微細藻類×アクアポニックス」のプロジェクトについて、概要を教えてください。

藤井:まず、「微細藻類」とは植物と同じく光合成によって増殖する生き物で、その生成物は医薬品や健康食品、食料・飼料、バイオ燃料など、さまざまな産業の原料として利用できるとして、世界中から注目を集めています。熊谷組でも2016年から、バイオマス生産性の高い独自藻類株を用いた微細藻類培養の研究を行ってきました。現在では数トン規模での屋外大量培養にも成功しています。

また、「アクアポニックス」は簡単に言うと、魚の陸上養殖と野菜の水耕栽培を、同一のシステムのなかで効率的に行う仕組みです。具体的には、

1.陸上養殖の生簀で魚を育て、その排泄物や残った餌を浄化槽内で活動するバクテリアに分解させる。

2.そこから水耕栽培に必要な栄養分を水耕ベッドに流し、野菜を育てる。(有機栽培)

3.さらに、水耕ベッドから出た水をろ過・殺菌し、リサイクルしてから生簀に戻す。

という、完全循環型システムで水を再利用しています。魚と野菜を効率よく育てられるだけでなく、大幅な節水が可能になるため、環境に配慮した生産手法としても注目されています。熊谷組では24年の5月から、佐賀県にあるラボの生簀にトラウトサーモンの稚魚を入れて、実証実験をスタートさせました。

その「微細藻類培養」と「アクアポニックス」の2つを、どのように組み合わせているのでしょうか?

藤井:まずは魚や野菜の成長促進のために、培養した藻類を活用しています。藻類にはタンパク質やアミノ酸などの栄養素が含まれていますので、アクアポニックスの水耕ベッドに微細藻類の培養液を利用したり、培養した藻類を乾燥させて餌に混ぜ、トラウトサーモンに与えたりすることで、良い効果が得られるのではないかと。たとえば、サーモンのタンパク質量を高めたり、養殖過程での致死率を下げたりといったことが期待できます。

また、逆に、アクアポニックス側から微細藻類の培養を促進させるアプローチも行っています。すでに、魚の排泄物などをバクテリアで分解してつくった栄養分を、水耕栽培だけでなく藻類の培養にも利用していく実証実験をスタートさせました。

藤井:なお、本プロジェクトでは、佐賀市や佐賀大学、さが藻類バイオマス協議会、地元企業、自治会など、さまざまなパートナーのサポートのもと、実証実験を行っています。じつは佐賀県はもともと、産学官による藻類のアライアンス体制が形成されているエリアで、藻類にまつわるビジネスチャレンジを後押ししてくれる環境が整っているのです。実際、ここにきてから研究のスピードが加速しています。

そもそもゼネコンである熊谷組が、こうした新規事業を立ち上げた背景や経緯を教えてください。

藤井:そもそものきっかけは、2013年に福島県南相馬市に「藻類バイオマス生産開発拠点」という実証実験施設が設立されたことです。熊谷組は建物の施工を担当したのですが、その縁もあって2016年に同拠点で藻類産業を創成するコンソーシアムが立ち上がる際に、共同研究への参画を打診されました。

そうしたご縁があったとはいえ、本業である建設業とはかなり遠い研究のようにも思えます。

藤井:確かにそう思われがちなのですが、じつは建設業とも決して無関係ではありません。たとえば、ドイツのハンブルグではビルのガラス一面に藻類が入ったパネルを施工し、それをエネルギー源の一つとして活用するバイオマスビルが実用化しています。培養した藻類からバイオマスエネルギーを得られるだけでなく、藻類のパネルで遮光もできるなどのメリットもある。技術者からすれば、十分に建設業と関連性のある研究と認識されています。

現時点では研究・実験段階かと思いますが、「微細藻類×アクアポニックス」のプロジェクトでは、具体的にどのようなビジネスモデルを考えていますか?

藤井:まずは、アクアポニックスで育てた魚や野菜の販売です。魚はトラウトサーモンに絞って実験していますが、サーモンは回転寿司でも人気の魚種で、国内外で取り合いが起こるくらい需要が高いです。特に、私たちが手掛けている「桃太郎サーモン」というブランドは養殖魚固有の臭みがなく、旨味と甘みがあり、チャート(色味)も良い。生食可能なサーモンとして、非常に人気があります。

野菜は、カクテルなどに使う「モヒートミント」という品種を栽培しています。国内では栽培農家が少ないこともあり、高単価で取引されています。魚と野菜の両輪で、高い収益が見込めるのが我々熊谷組のプロジェクトの売りの一つですね。

また、今後の展開としては、「微細藻類×アクアポニックス」のモデル自体をフランチャイズのような形で全国各地の企業・団体へ提供していくことも考えています。立地の選定から施設の設計・建築、生産ノウハウの提供まで、入口から出口までをパッケージ化して展開していく。立地の選定、施設の設計・建設といった部分では、熊谷組本来のアセットも活かせるでしょう。

具体的には、廃校や廃工場、あるいは実際に稼働している工場の空きスペースなどをうまく活用できないかと考えています。特に、稼働中の工場であれば給排水のための環境も整っていますし、ランニングコストをかなり抑えることができるはずです。

藻類培養の研究自体は2016年からスタートしていたということですが、これをビジネスに結びつける、事業化していく動きというのは、いつ頃からスタートしましたか?

芥田:2021年12月に社内で新事業創出プロジェクトが始動し、当時経営企画部にいた私が責任者としてアサインされました。新規事業をゼロベースから立ち上げるミッションが課され、経営層とさまざまな議論を重ねましたが、なかなか具体的な動きにはつながりませんでした。

そこで、仕切り直しという形で、改めて社内で広く事業アイデアを公募しました。そこで採択されたのが、すでに研究が進んでいた藻類培養とアクアポニックスを掛け合わせるアイデアだったのです。

募集アイデアは特に決まったテーマや縛りを設けず、「何でもアリ」だったのでしょうか?

芥田:そうですね。少なくとも経営層から「こういった方向性で検討しろ」だとか「これはタブーだ」といった話は一切なくて。本当にフリーハンドで絵が描けるような状態でした。

とはいえ、当然ながら経営層も「なぜその事業を熊谷組がやるのか」というところは重視しており、たとえば既存のアセットが活かせることや、本業に何かしらのフォードバックがあることなどが問われていました。その点でいうと、弊社が数年にわたり進めてきた微細藻類の研究成果や、せっかくの独自藻類株を活かすという意味で、取り組む意義があるという判断が下ったのだと思います。

藤井:芥田部長が言うように「熊谷組がやる意義」は求められるのですが、逆にそこさえ満たしていれば、従来のコア事業にとらわれずチャレンジができるのが熊谷組の良さだと思います。熊谷組の研究員たちを見ていて感じるのは、大変忙しいにも関わらず「やらされ感」が全くないのです。建設業という枠に縛られず、自分たちが信じる研究に情熱を持って取り組んでいる。この姿勢やモチベーションの高さは、プロジェクトを推進するうえで大きな力になっていると思います。

藤井さんは前職のヤンマーホールディングス時代から、農作物や食に関する新規事業を手掛けられてきたそうですが、こうした経験は今のプロジェクトにどう生かされていますか?

藤井:まずミント栽培では、農作物の事業に携わってきた経験が役に立っています。農薬も化学肥料も使わない、いわゆる有機栽培になるのですが、これを土耕でやるとなると虫や雑草との戦いもあって非常に難しい。しかし、水耕栽培であれば非常にやりやすくて、こうした発想を持てたのもある程度の知見があったからだと思います。

また、そもそもの新しい事業に対するアプローチや、課題を解決するための考え方、心の持ちようといった部分も、前職で培われたものです。ヤンマーではたとえば、1年を通して全国の農家さんのもとへ足を運び、どうしたら米の収量が向上するのかを農家さんと一緒になって考え続けていました。特に最近は酷暑の影響で米の収量が減少し、社会問題化している。厳しい環境をいかに乗り切るか試行錯誤してきた経験は、確実に今に生かされていますね。

最後に、今後のプロジェクトの展望を教えていただけますか?

藤井:まずは、この微細藻類×アクアポニックスのモデルを全国へ展開していきたいと考えています。実際、すでに多くの企業や団体からお問い合わせもいただいている状況です。2030年までに100施設という目標を掲げていますが、100と言わず、できるだけ多くの施設を国内全域に広げていきたいですね。

それが実現すれば、全国各地で効率よく収益性も高い魚の陸上養殖や野菜の栽培が、環境に負荷をかけずに行えるようになる。日本の食料自給率の向上にもつながりそうな、社会的にも意義のあるチャレンジですね。

藤井:近年は米もそうですが、昔に比べて魚も獲れなくなっています。早急に手を打たなければ、コンビニのおにぎりから鮭が消える可能性や、回転寿司からサーモンがなくなるなんて話も、全くないとは言えません。また、野菜に関しても、現状は化学肥料の原料の大部分を海外からの輸入に頼っていて、これも野菜の安定供給という面では大きなリスクです。

アクアポニックスのシステムを用いれば、有機栽培により化学肥料に頼ることなく安定的に収量を得ることができます。そうした観点からも、これを早くビジネス化させて、いち早くシェアを取っていきたいと考えています。

このアクアポニックスのシステムを広く展開していくにあたって、一番の課題は何でしょうか?

藤井:やはりコストの問題ですね。現状は、イニシャルコスト、ランニングコストともに高くついてしまう。私たちは、このシステムを資金力のある大企業だけが導入してもあまりビジネス的な意義がないと考えています。地方の本当に困っている人たちの元に届けるためには、とにかくコストダウンしなくてはいけない。

先ほども言いましたように、稼働中の工場の空きスペースをうまく活用するなどして、コストを下げる努力が必要です。今後はそのためのパートナー探しや候補地の選定にも注力していきたいと思います。

取材・執筆:榎並紀行(やじろべえ株式会社)

株式会社熊谷組

藤井亮

新事業開発本部 新事業企画推進部 新事業創出プロジェクト推進グループ 副部長。在阪ゼネコン2社を経て、ヤンマーホールディングス フードソリューション部、ヤンマーマルシェの2社において主に農業や食料の新規事業推進を担う。熊谷組に入社後は、藻類×アクアポニックスのプロジェクトをはじめ、第一次産業を中心とした新規事業開発に取り組んでいる。

株式会社熊谷組

芥田充弘

新事業開発本部 新事業企画推進部 新事業創出プロジェクト推進グループ 部長 大学卒業後、熊谷組へ入社し15年間勤務。その後転職し、メディカルモバイルサービス企業ならびに電子マニフェストサービスや建設現場施工管理サービスを中心とした建設業界向けのソリューション提供企業の2社を経験。6年前に熊谷組に再就職し、経営企画部門を経て新事業開発部門においてゼロイチの新規事業開発マネージャーとして複数のプロジェクトに携わる。